Гватемала

62 поста

Что ж, пора освежить информацию о себе, за восемь месяцев не всё, но многое поменялось.

Кто я? Капустина (в дев. Ащеулова) Евфросиния Игоревна.

Откуда я? Родилась в городе Ялуторовск Тюменской области в 1997 году.

Чем я занимаюсь? Писательством, социальной фотожурналистикой, съёмками пожилых людей и малых коренных народов России.

Что я уже поделала в жизни?

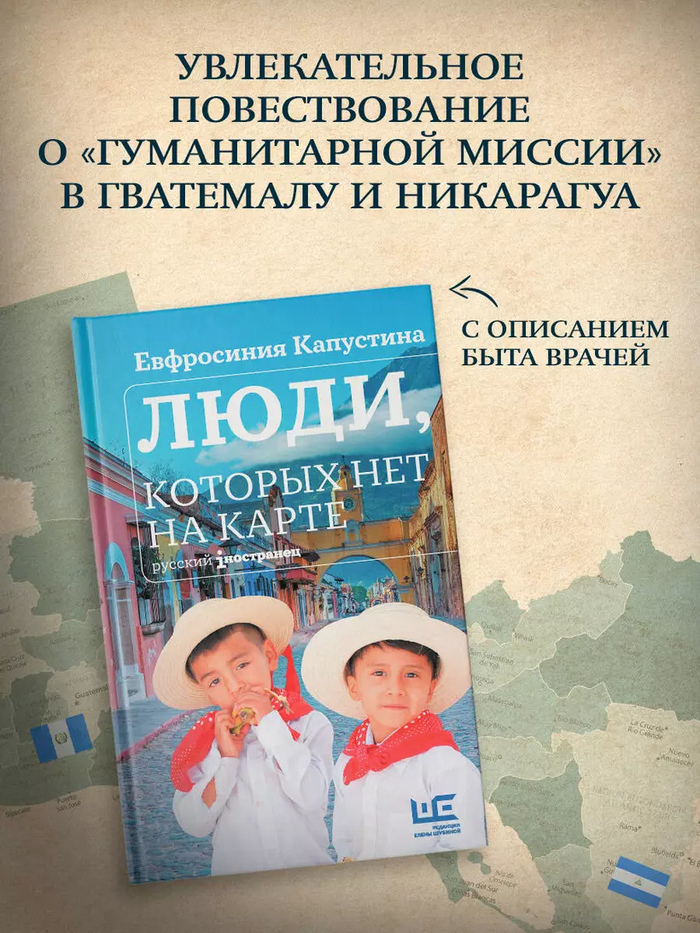

Окончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры (кафедра кино и фотоискусства). Почти пять лет проработала фотографом-волонтёром в НКО «Ночлежка». По шесть лет параллельно проработала в чайно-кофейной компании «Унция» и в службе безопасности ФК «Зенит». Семь месяцев проработала фотографом-волонтёром в международной благотворительной организации «Health & Help» (Гватемала и Никарагуа). Написала книгу о жителях труднодоступных деревень Латинской Америки, книга называется «Люди, которых нет на карте», будет издана и выйдет в продажу осенью 2024 года в Редакции Елены Шубиной / издательство АСТ.

Что я делаю прямо сейчас?

Живу в Санкт-Петербурге. Беру заказы на съёмки пожилых людей, снимаю фотопроекты для сообществ малых коренных народов Ленинградской области. Сотрудничаю с НКО «Благотворительная Больница» и швейно-вышивальной мастерской «Лавка "Красная горка"». Пишу вторую книгу – о девяностотрёхлетней бабушке своего мужа, которая родом из вепсских мест Ленинградской области.

Что я очень хотела бы поделать в обозримом будущем?

Очень давно и сильно хочу поработать в экспедиционных условиях русского севера (Арктика, Антарктика, Заонежье, Поморье – ко всем ним присматриваюсь). Очень тянет поработать в военно-полевом госпитале или в ином подразделении «Красного Креста» (но чтобы в зоне катастроф или боевых действий). Очень надеюсь и стремлюсь второй раз оказаться в гватемальской клинике «Health & Help» – за прожитые там четыре месяца, так и не успела отснять работы в каменоломне, городок ткацких фабрик, да и вообще думаю там поле непаханое материала, ещё на одну книгу хватить должно с лихвой.

Ну, это всё так, в мечтах. Поглядим, посмотрим, что выйдет и каким оно будет.

Если вам что-то из этих пунктов запало в душу – оставайтесь читать. Если вы в каком пунктов углядели почву для нашего сотрудничества – пишите, непременно отвечу. Ежели всё мимо вас – хорошей вам вашей дороги, может в другой раз на чём другом сойдёмся, кто знает.

Вот вы меня всё спрашиваете: «А когда уже, ну, когда уже будет книга про бабушку, ну, когда?»

Что ж, вам не меня надо спрашивать об этом. Вон, главного редактора спрашивайте. Это ничего, что у редактора из документов только усы-лапы-хвост при себе имеются – редактор самый, что ни на есть настоящий. Отсматривает внимательно мои заметки и правки в них вносит самым суровым образом, даже чуток беспощадным. Ну, с другой стороны, редактура такой и должна быть, чтобы книга к читателям хорошая вышла, причёсанная и нарядная.

Так что, меня вы не спрашивайте о книге. Как только Катуша всё отредактирует, так сразу и будет книга, возможно, даже с отпечатком лапки взамен печати :) Она блюдёт процесс, пристально, не переживайте, всё под котоконтролем.

— Бабушка, дедушка, идите с девочкой познакомиться!

Дедушка, шаркая тапками, опираясь на деревянную палку, вышел из комнаты первым. Глянул на нас своим единственным зрячим глазом, пожал руку мне и своему внуку Евгению – моему будущему мужу. Сказал короткое:

— Здоровья, главное, и живите в мире.

Ушёл в зал, сел на диван слушать радио.

Бабушка вышла через несколько минут. Оглядела меня со всех сторон, потрогала каждую из двух моих косичек, ткань платья, щёку, бусы. Села рядом с внуком. Мне не сказала ни слова, но я слышала, как она громко шепчет ему в самое ухо:

— Хороша девка, хороша, не то, что другие…

Так я познакомилась с бабушкой Любой и дедушкой Колей. Через несколько месяцев мы с Евгением поженились и бабушка с дедушкой уже сделались не только мужниными, но и моими тоже. Наши бабушка с дедушкой.

Они жили в деревне, мы в городе, но мы к ним частенько приезжали. Приезжали сажать картошку, тяпать картошку, копать картошку, перебирать картошку, спускать в погреб картошку, есть картошку. Нам не особенно нужна была эта картошка, но она очень нужна была дедушке и, особенно, бабушке. Бабушка контролировала каждый картофельный этап, включая спуск в погреб и поедание картошки. Мы всё делали не так. Особенно ели мы картошку неправильно, категорически. Бабушка выхватывала из наших рук тарелки, начинала сама копаться в кастрюле, накладывать каждому, приговаривая себе под нос:

— Надо ж глядучи накладать-то, вот синеглазку положь, вот белу, вот красненьку…

Мы не отличаем и никогда не отличали вкус синеглазки от белой, но едим и нахваливаем синеглазку – бабушку надо уважить, её любимая картоха.

Через три года после свадьбы мы приехали не на картошку. Приехали хоронить дедушку – помер, опухоль мозга. Ходили с мужем на кладбище, глядели, как копают могилу в мёрзлом месиве: слой земли, слой льда, слой глины, вода, снова слой земли… Ходили к местным умельцам, договаривались об оградке и чтоб песку привезли, посыпать вокруг, всё ж таки суше будет. Ходили в церковь, слушали отпевание.

Бабушка не плакала. Бабушка говорила мёртвому дедушке:

— Коленька, как же так я одна тут со всем управлюсь…

А потом пришла новая весна, уже без дедушки Коли, но всё с теми же картофельными циклами. После каждого этапа бабушка говорила, что сил её больше нет на этот картофельный огромный огород. Потом вспоминала, что мы без её глазу всё протяпаем неправильно и оставалась жить ещё на месяц. А потом ещё на один. И ещё на один. Всякий годя клялась, что в последний раз сажала картошку и новой весной не будет сажать. И каждую новую весну сажала снова, все десять полос. Через три года после смерти дедушки мы продали огород, думали угомониться бабушка, опасно ей так активничать в её возрасте. Тогда бабушка стала ходить на погреб, следить, чтоб мальчишки с крыши его не катались, рубероид не рвали салазками да обувью. Не счесть, сколько раз падала она по пути к погребу – льдисто там на тропе к нему, всякий год льдисто и ничего не поделать с этим. Продали и погреб.

Сейчас бабушке Любе девяносто три года и она уже совершенно решительно собирается помирать. Строго говоря, она уже пятый год собирается, сразу после ухода дедушки начала поговаривать, что пора ей. Но в последнее время от слов к делам перешла.

Переехала со своей высокой кровати с матрасом и подушками, покрытыми кисеёй. Переехала на дедов диван старый. Теперь спит там, сидит днём тоже там. Вместо одеяла укрывается старым рваным пальто, которое дедушка на скамейку в огороде стелил, чтоб не на мокром сидеть. Кровать не расстилает даже, вообще её не касается, разложила на ней вещи упакованные в целлофановые пакетики с картинками – похоронные вещи. По ночам громко разговаривает: то сама с собой, то с дедушкой. Объясняет, что пора уже, устала.

А потом наступает утро. А потом день. Бабушка всё не помирает и у неё есть целых три веских причины этого не делать.

Во-первых, на кладбище топко. Она не хочет в топкое ложится. Помнит, как клали дедушку в жидкое льдисто-глиняное месиво, переживала очень, не понравилось ей. Она ждёт, пока кладбище просохнет, пока вода с него сойдёт, чтобы сухо и тепло было.

Во-вторых, у неё есть цель – помереть самой старой бабкой на деревне. Для этого ей нужно дожить до девяноста четырёх с половиной, как минимум. Пока что самую старую жительницу деревни схоронили в девяносто четыре ровно. С её похорон бабушка Люба и объявила нам про свой конкурс. Ждёт теперь своих девяносто четырёх с половиной, а лучше ещё чуток побольше, с запасом, чтоб наверняка, чтобы людей стыдно не было.

В-третьих, скоро Пасха. К каждой всякий год Пасхе бабушка намывает потолок, сама, лично. Каждую Пасху она клянётся, что сил у неё никаких больше нет и моет она потолок в последний раз. Каждую новую Пасху она снова лезет на табурет, а с него на стол и намывает белое до ещё большей белизны. Потому что мы намоем точно плохо. Она не знает, как именно плохо, потому что ни разу не позволила нам помыть самим. Но как-то очень плохо. Нет у неё к нам доверия в этом вопросе. Руку тут сломала, в гипсе ходит, а мыть всё одно собирается, не унять. Ну, не потолок же нам продавать, в конце концов-то. А пока потолок есть, мыть она его будет, точно будет.

В общем, не помереть ей с нами, до того мы дурацкие. И кладбище это ещё негодное. И выиграть, выиграть по возрасту ей непременно надо. Сама себе конкурс придумала, теперь мается, но живёт. Надо выиграть. Бабушка в жизни ни в чём и никому не проигрывала и при смерти тоже не собирается.

Что-то сегодня засыпали интернет-пространство снимками своих самых лучших матерей (ох, простите меня, сушку чёрствую – мамочек, конечно же мамочек). На большинстве снимков – женщины со счастливыми лицами в обнимку с не менее счастливыми, липнушими к ним разновозрастными детишками. Нет, вы не подумайте, я вообще не против, дай Бог здоровья всем, как говорится. Но всё же какая-то однобокая картинка с этим счастьем материнства, хочется её подразбавить.

Женщину, которая родила меня, я очень долго не считала матерью. Ну, так уж сложилось. Нет, ничего прямо плохого она мне не сделала, не подумайте. Её просто как бы не было в моей жизни. Физически она присутствовала, конечно, и то не всегда, а когда и да – была не со мной. Не помню, чтобы она делала что-то материнское именно мне. Помню, что главной моей целью много лет было – не быть похожей на неё.

Я зубами выгрызла свой красный диплом о высшем образовании, не то что она.

Я ни разу не поссорилась с мужем и не родила ни одного ребёнка, тоже не как она.

Я научилась вкусно готовить и даже полюбила это дело, ну, чтоб наверняка.

Нет, я не то чтобы в обидках каких-то своих копаюсь, ни к чему это, да и откопалась уже, если честно. Было и прошло. В какой-то момент я повзрослела (не по годам, а по мозгам). Повзрослела и поняла, что эта женщина, как и любой родитель вообще делала то, что умела. Делала то, что казалось ей лучшим именно в тот момент. Не всё у неё отлично получалось, но, тут уж ничего не поменять. В конце концов, родить девятерых детей и каждому из них уделить время – задачка не просто со звёздочкой, а хрен пойми с чем вообще. На неё вряд ли верный ответ существует.

А ещё, повзрослев, я увидела, что чем-то похожа на неё. Как минимум, мои бёдра, мой варикоз, мой рост – это точно от неё, от матери.

Только в этом году я впервые сознательно смогла назвать её мамой. Даже в телефоне теперь она у меня записана не “Елизавета”, а “мама моя” (ну, я замужем просто, у меня ещё “мама наша” есть, чтобы не путаться). Такие вот дела. Как вы понимаете, до мамочки нам ещё, ой, как далеко.

По крайней мере, теперь у меня тоже есть мама. У меня есть мама, она красивая и я могу сегодня поздравить её с днём матери. Уже неплохо.

Кстати, об энтой животине Шерище. Точнее, простите, о королевишне нашей вечно недовольной кошечке Шарлотте британского происхождения. С ней у нас отношения устанавливаются куда как медленней, ещё неспешней, чем с бабушкой даже. Если честно, временами мне думается, что и вовсе у нас к дружбе дело не движется, так мне ощущается. Правда, потом факты говорят, что улучшения всё же есть.

По первости, когда я восемь с лишним лет назад впервые появилась в доме, Шарлотке уже около четырёх годиков было. По человеческим меркам – пустяк, а по кошачьим меркам уже совсем взрослая она была. Её когда-то мой муж будущий маме своей завёл, собираясь жениться (не на мне, что характерно, мы тогда ещё знакомы не были). Завёл, чтобы мама в одиночестве не скучала, когда квартира опустеет. В итоге, всё пошло не по плану, а по одному месту, как часто бывает в жизни. Он тогда не женился и остался жить с мамой и кошкой. А потом и меня к ним пригласил жить.

Шерища меня невзлюбила категорически с первого дня. И дело не в том, что она не подходила ко мне, не ласкалась, не позволяла дотронуться… Нет! Этих-то вольностей она вообще никому не позволяет, даже своей признанной хозяйке – маме. Кажется, от неё за всю её кошачью жизнь никто ни единого мурканья не слыхал. Нет, я не про проявления любви, на них расчёта не было. Я про выживание меня из квартиры, которым занялось это злое и толстое животное.

Она выбрасывала с сушилки именно мои вещи. Уж не знаю, как она отличала их, ведь все одним порошком стирались, но на пол падали только мои. Она выжидала, когда я встану с кровати и в ту же секунду мчалась, влезала под одеяло к мужу и сверкала оттуда на меня своими грозными жёлтыми глазищами. Это при том, что до моего появления в доме, вход в комнату мужа был для неё под строжайшим запретом, который она соблюдала, но с моим появлением почему-то сама себе отменила это правило. Она садилась в коридоре, внимательно следила за моими сборами на работу и, дождавшись момента, когда я надену капроновые колготки – безошибочно попадала когтистой лапищей по ноге. Дырка, стрелка по всей ноге, колготки в мусорку… Ох, сколько колготок она мне изнахратила в хлам таким манером, страшно посчитать.

Я наивно полагала, что нам с ней просто нужно время на привыкнуть друг к дружке. Что там говорят в народе, стерпится – слюбится? Ну, как-то не слюбилось у нас с кошкой. Вещи с сушилки она выбрасывать перестала года через два совместной жизни. Зато стала постоянно шипеть на меня драконьим шипом. Ну, и драть мои руки и ноги своими когтищами – это всё также с нами, это осталось по сей день.

В общем, сейчас Шерище уже двенадцатый год от роду, а моему знакомству с ней девятый год пошёл. Шипит и царапается, зараза шерстяная, лютует по-прежнему. Максимум тепла от неё – это недавно позволила разок лобик погладить и даже не разорвала насмерть за это. На большее от этой кошки я даже отчаялась уже рассчитывать, такая эта животина недружелюбная, с бабушкой дружить и то легче.

К слову о дружбе с бабушкой. Девятый годок уж мы с ней друг дружку знаем. Сама она объявила, что между нами дружба только прошедшей весной, не так-то давно уж. А я как-то ещё медленней раскачиваюсь, я вот только по той осени разобралась, что у нас и в самом деле дружба, да не шуточная какая-нибудь, а настоящая, крепкая.

Как разобралась-то? Да само собой вышло, как и всё в моей жизни, почитай. Мы просто с ней ели вместе, ужинали творогом с булкой, как обычно…

Тут стоит оговориться, что я брезглива до жути. Причём брезгливость у меня не очень внятная, не всегда логичная даже. Ну, то есть, если у людей обычно всё чётенько: вонючее там, гнойное какое, слюнявое – это фу, это гадость стало быть, а постиранное, проветренное, сухонькое – это красота, это приятное, это к себе подпускаем с удовольствием. Так вот, у меня не совсем так оно работает. Я преспокойным образом могу на пропахшем мочой матрасе рядом с бездомным сидеть и беседы беседовать не морщась. Я могу яблоко с ветки сорвать, о рукав куртки потереть и слопать, ничтоже сумняшеся. Я могу в хостеле останавливаться с неизвестными и спать спокойнёшенько, ровно дома в собственной кровати.

В общем, вы поняли. Со стороны может показаться даже, что чувство брезгливости мне вовсе не свойственно, не живёт оно у меня. Но, нет, живёт. Я невероятно брезглива в вопросе совместной еды. Мало с кем могу с одной чашки пить. Ненавижу, когда кто-то свои пальцы в мою тарелку запускает, пусть даже и ягоды там или печенье – всё равно не люблю. Ни за что не стану есть надкусанное кем-то до меня. Ну, и так далее. Правда, брезгливость эта распространяется только на чужих. Со своими я могу: и с одной чашки, и с одной тарелки, и кусать по очереди. А дальше самое интересное – своих мой мозг определяет не по логичному принципу родства или долгого знакомства. Своих он определяет интуитивно, каким-то нутряным потайным счётчиком.

Помню, в никарагуанском чикенбусе мы с одним парнем сначала попили водичку из одной бутылки, потом дожевали галеты из одного пакетика, а после уже познакомились только. И ничего, даже мысли не было поморщиться брезгливо. На работе тоже с коллегами было, что с кем-то с первых дней знакомства могли кофе дегустировать из общей чашки. А с кем-то и через два года совместной работы стаканы делили на твой-мой, потому как не хотелось с одного пить, никак.

Так вот, про бабушку. Родня мы с ней, вроде как, с 2016 года родня, как за внука ейного я вышла замуж, с того самого дня и породнились. Но такого, чтобы есть из одной посудины с ней – мысли не было. Если с мужем мы с лёгкостью можем друг у друга что-то потырить из тарелок, если с мамой его мы спокойненько можем кусочками обменяться надкусанными или кофейку хлебнуть с общей посудины, то с бабушкой никак не могла, никогда. Даже если не доедала она чего, даже если с вкусное очень – нет. Всё недоеденное ею за столом – оно либо в помойку уходило, либо в холодильник до следующей еды – ей же чтобы, не кому-то из нас.

А тут вон оно как повернулось… Ужинаем мы с бабушкой на кухне (ну, нам-то вдвоём большой стол несподручно в комнате двигать, в кухоньке помещаемся, нам места много не надобно). Ужинаем уютно. У каждой творожок со сметанкой в блюдечке свой собственный накладен: ейный песочком посыпан, мой солью. Посрединке стола ещё одно блюдце – с двумя кусочками булки, обжаренной в разболтанном с молоком яйце, вкуснятина, бабушка очень даже оценила. Чинно-благородно, жуём творог, посмеиваемся, отщипываем кусочки от булки, жуём. Я отламываю сразу половинку от своего куска булки, мажу творогом, как пастой – так ещё вкуснее. Бабушка повторяет, себе тоже намазывает, кивает и смеётся – вкусно. Берет вторую половинку, тоже намазывает и… кладёт на мою тарелку.

— Я чегой-то не хочу сегодня много ись-то, ты доешь за меня, доченька.

Я съедаю положенный ею кусочек, встаю плехнуть нам чайку. И понимаю, что я впервые за восемь с лишним годов съела что-то, соприкасавшееся с бабушкой. Съела не через силу, а в радость, легко, как само собой разумеющееся, как своё собственное.

Выходит, у нас с ней не просто дружба. Дружба – это само собой, это да. Но выходит, мы с ней ещё и родня теперь, совсем родня. Такие дела вот.

Из того, что сейчас показывают в телевизоре, бабушке совершенно неожиданно приглянулось телешоу «Четыре свадьбы», которое временами по телеканалу «Пятница» показывают. Неожиданно, потому что, строго говоря, в нашей семье его никто не смотрит обычно. У мамы свои любимые сериалы есть, она их ни на что не променяет, ни в жизни. Мы с мужем телевизор и вовсе почти не смотрим, разве только по нему какое-то кино из наших любимых показывают – тогда глядим. Но как-то включилось про эти свадьбы однажды, по случайности. И бабушка прилипла к экрану.

Слышать она, понятное дело, ни слова не слышит. Но рассмотреть всё пытается, даже с дивана встаёт, вытаскивает стул на середину комнаты и с него глядит. Первые минут двадцать глядит молча, а потом начинает воодушевлённо комментировать происходящее на экране:

— Ох, девка-то худюща, а ничего, тоже в замуж берут, глянь-ко! Видно хозяйка хороша, да? Не знаш, не сказывают про хозяйство чего?

— Господи, голые девки вси-то, как они не замёрзнувши с голым плечам-то?!

— А бабка-то невестина така хорошенька, весёленько платьишко навздевши и отплясыват, хорошо до ей чего, охохоюшки!

— Пляшут хорошо-то так, мы тоже так-то плясавши в деревне. И сами плясали, и с парнями, бывалоча встанем – ноженьки не держат, до того доплясавши.

— Едят чегой-то, это чего у них, глянько-ко, пироги аль не? Прелесть кака, гляди, всего наставивши, полон стол. Видно, мамушки хороши у девки и у парня ейного, наготовивши всего вон как, кошка не влезе, до того наставивши-то, молодцы.

Конечно же, больше всего внимания бабушка обращает на вещи, которые ей понятны, на вещи, о которых она переживает и заботится более всего: еда и одежда. Что едят и во что одеты – это она комментирует в первую очередь, комментирует сурово и пространно, непременно сравнивая с тем, как было в её молодости и стем, как мы сами готовим и одеваемся сейчас. Если её рекомендации о том, как мне следовало бы готовить и одеваться интересуют меня чуть меньше, то вот её воспоминания о том, как было в её да в дедушкиной деревне почти век назад – это интересует меня очень даже, всё пытаюсь побольше слов на эти темы из бабушки вытянуть. Получается обычно плоховато, так себе получается:

— Расскажи, какая у тебя с дедушкой свадьба была?

— А чего там рассказывать-то? Придумаш тоже мне. Как у всих свадьба наша была, как у людей, так и у нас: ни хужей, ни лучшей. Свадьба была, как у всих, жизнь тоже была, как у всих, чего там сказывать. Когда худей жили, когда хорошей. Всяко жили, как вси вокруг.

Вздыхает, утыкается обратно в экранную свадьбу.

Но я не сдаюсь. Я продолжаю крупными печатными буквами писать на листках разные вопросы, стараясь сформулировать их так, чтобы бабушка поняла, на её языке и про интересное ей. Про еду вот:

— А что на твоей свадьбе было наговлено, чем гостей ты угощавши?

— Ооо, у меня-то всего было, всего наготовивши, стыдить меня свекровке нечем было, ни на каплю, так-то! Пирогов у меня не один, да не два было, а пять ли, шесть ли, уж позабывши. И с ягодам двумя пироги, и с потрохам, и с капусткой кисленькой, с картохой, и с грибам… Ой, со всим было, с одним чортом не было пирогов! Это только в моей избе, а потом мы переодевши и на дровнях с цветастым ковром, как бояре каки в Коленькину деревню поехавши, так в его-то избе тож пирогов облопавшись вси были. А потом дядюшка ещё рыбёх нам приволок, большущих, так я их в печи запёкши до того хорошо – кости ни единой вот не встретивши во рту, как ели – все кости растаявши до единой, до того жарища в печи была, так-то.

Ну, и про пляски тоже спросила:

— А плясали вы на свадьбе? Ты плясала сама-то?

— Как же не плясать-то, вси плясали и я, ох, пущей всих плясала! Как не плясать-то, напоследок? Потом-то, как оженивши мы уже не до плясаний мне было, потом-то к свекровке я жить ушодши, а дедка-то, Коленька мой, он в армию ушодши. А мы с ейной мамушкой на хозяйстве оставши, не до плясавок нам, женщинам. На свадьбе и наплакавши, и насмеявши, и наплясавши надо быть, так-то.

P. S. Увидела тут, что после последних постов с бабушкиными историями, некоторые из вас прислали донаты. Это было совершенно неожиданно, ведь я эти сюжеты для книги записываю, с вами просто так делюсь, вообще без ожиданий каких-то. Это было так трогательно и душевно (не деньги, а те сообщения, которые вы к ним писали!!!) – спасибо вам огромное, просто невероятно поддерживает, спасибо.

Я дважды купила бабушке цветы (она очень восхищалась и выспрашивала, где я нашла их среди зимы), купила ей к чаю профитроли (она обожает "энти махоньки булки с беленьким внутри"), купила конверты – буду писать ей печатными буквами письма, когда я не рядом с ней. И, да, спасибо не только от меня – я сказала бабушке, что это подарки от людей, которым нравится читать про её жизнь, она велела благодарить всех и кланяться до земли, до того восхитилась. В общем, спасибо вам за душевность, мы с бабушкой очень порадовались.

Что б вы не думали, что с бабушкой у нас сплошная тишь, да гладь, да хиханьки, да хаханьки, да чаёк с блинками. Нет, не только так всё у нас. Бывает и сложно. Бывает временами сложно настолько, что орать дурным голосом хочется, ну, или мысли всякие недобрые да нехристианские вовсе даже в голову приходят, случается.

Бабушка умеет доконать. Чего стоит одна только её привычка ворошить всю мою одежду после каждого прихода с улицы. Ворошить, щупать, залезать в карманы, трясти, перевешивать в укромное место… Она считает, что заботится так, естественно. Что без ейного догляду одёжу сырую я не просушу в свои двадцать семь годков. И ботинки не просушу. И в кармане куртки у меня ключи непременно по её мнению заржавеют, потому что без пакетика я ношу их и в кармане же храню, страх какой, ну, вы подумайте.

После каждого такого случая я нервно бегу искать вытряхнутые бабушкой и закопанные куда-то в газеты да кулёчки свои ключи. Потом по всем углам разыскиваю куртку. Бабушка при этом бегает за мной, трясёт за рукав и велит ничего не трогать, положить всё на место. Я в ответ потрясаю найденной курткой и ключами, тыкаю пальцем в коридорную вешалку и пытаюсь донести до неё, что именно здесь им место.

А холодильник. Чего стоит мне один контроль бабушки и холодильника! Дело в том, что электричество в нашей деревне отключают частенько. Бабушка замечает это по потухшим окнам в соседских домах. Сразу же с оханьям топает она в кухню, открывает холодильник и начинает причитать, как же в нём всё сгниёт теперича. Я бегу за ней следом, закрываю холодильник, пишу ей на бумажке, что в холодильнике достаточно холода и, ежели его не открывать, то ничего не сгниёт. Бабушка недоверчиво качает головой. Минут через двадцать снова бежит к холодильнику, снова открывает и причитает внутрь. Я снова бегу закрывать и отвлекать бабушку. Только отвлекусь сама – нате, пожалуйста, холодильник снова распахнут. Сложное.

Мытьё, опять же. Мыться для бабушки с её-то слабостями старческими непросто, ясное дело. Для неё каждое купание приравнивается к великому празднику и к героическому подвигу одновременно. Ну, понять её можно очень даже, небось, на десятом десятке жизни со всеми такая слабость будет, ежели доживём ещё. Бабушка, как искупается – всякий раз невероятно счастливая несколько дней ходит, радуется.

Но ведь она не просто сама редко купается. Она и мне запрещает! Всякая моя попытка проскользнуть в ванную бдительно контролируется бабушкой и её указаниями:

— Воду-то чего так шибко пустила? Потише сделай, тоненько что б!

— Ты чего, ванну целую наливать хочешь? Давай я тебя полотенцем оботру!

— Мыться идёшь? А чего ты так рано, неделя ещё не прошла же, в субботу помоемся с тобой, куды сейчас-то!

Конечно же, я закрываюсь в ванной изнутри и моюсь так, как считаю нужным. Всё время, покуда я намываюсь, бабушка скребётся у двери, ровно котёночек, громко охает и причитает по поводу воды вылитой зазря и стен, этой самой водой испорченных. После моего выхода из ванны, она долго трёт стены и саму ванну тряпочками, досуха трёт.Потом уходит к себе в комнату и сидит, ухватившись за сердце – не разговаривает со мной пару часов, в наказание за мои вольности.

В общем, много такого всякого тяжкого в жизни с бабушкой есть. На первый раз может смешным и даже забавным показаться. На второй – уже напряжно. А на третий и далее уже как-то и злость берёт, и недовольство копится. Сложного много, как у всех.

С бабушкой не всегда, ой, как не всегда весело да тепло. Но я нашла несколько способов, которые помогают и бабушке чувствовать, что всё по её происходит и меня защищают от сумасшествия окончательного.

Во-первых, я соблюдаю бабушкин график, стараюсь. Хочет она кофе в семь утра, кашу в восемь, а молиться в девять – Христа ради, пусть. Подаю ей кофе, сама иду подремать ещё минут сорок. Варю кашу, завтракаем, снова иду чутка подремать или поработать, смотря какой день недели. Тоже самое с обедом, ужином и перекусами – всё подаю ко времени. Бабушка радуется и чувствует себя спокойнее, сидит на диванчике и высчитывает, сколько часов осталось до следующего события.

Во-вторых, я даю ей адекватную информацию. Бабушка не слышит вообще ничего и видит тоже плохо, поэтому много думает. Слишком много думает. Мысли её временами такие дикие обороты принимают, что триллер и хоррор снимать можно, такие страсти. Чтобы она меньше придумывала, я показываю ей фильмы из её молодости, фильмы, в которых показывают привычную ей атмосферу деревенского быта. Получается неплохо. Опытным путём проверено – если включить бабушке кино «Иван Бровкин на целине», то можно успеть помыться и даже уничтожить все следы преступления, ничего не будет замечено, бабушка на пару часов вся там, в картине. И после просмотра, что особенно хорошо, она не придумывает никаких страшных сюжетов себе про наше будущее, а делится воспоминаниями о своём прошлом, сказывает про совхоз, про подруг, про еду из печки, про всякое интересное. Ещё есть определённый плюс в глухоте – из-за неё кино бабушке можно включать без звука и вместо мытья поработать пару часов в тишине, тоже хорошо, она даже тряпку под жопу совать в это время не будет, потому что занята.

В-третьих, я позволяю бабушке участвовать в моих делах и участвую в её. Мы много чего делаем вместе с ней. Вместе перебираем яблоки, вместе пылесосим и моем пол, вместе молимся, вместе вытираем пыль, вместе глядим некоторые фильмы. В такие моменты она чувствует себя нужной, похоже. По крайней мере, всякий раз хвалится, как мы с ей хорошо всё удилали и какая красота у нас теперича по всему дому. Ну и после активного дня она приустаёт посильнее, чем когда просто на диване сидит, а приуставшая спит крепче, не путешествует по темноте почти даже.

В общем, сложно бывает с бабушкой, как у всех. Но с этим можно справляться. Нужно справляться, у нас же с нею дружба всё ж таки.

Чем ближе к выходу книги, тем больше про неё пишут те, кто успел прочесть её в числе первых. В основном – это критики и книжные обозреватели. Всё написанное я прочесть не успеваю, да и не стремлюсь. Просто радуюсь, что о книге говорят, что не зря вся эта экспедиция по латиноамериканским дорогам и бездорожью была проделана.

Но кое в какие обзоры всё ж таки заглядываю, интересно подглядеть, чего пишут. Пишут разное. Кто-то вдумчиво и чутко препарирует мою книгу на предмет определения литературного стиля. Кто-то концентрируется на смыслах и анализирует "что хотел сказать автор". Кто-то отмечает, что в книге мало меня, мало моего личного, как героини. Кто-то, напротив, утверждает, что меня там чрезмерно много, можно было и поменьше. Кто-то хвалит. Кто-то ругает.

В общем, полное разнообразие мнений, ничего против не имею, так и должно быть. Всё понимаю, понимаю даже и то, что кому-то книга не по вкусу приходится, всё в порядке.

Есть только одно, чего я, как ни стараюсь, ну, никак не могу понять. Как, ну, как можно поставить тег "Африка" на повесть о Латинской Америке??! Если бы это сделал человек незнакомый с текстом – ну, Бог бы с ним. Но ведь это один из крупных, один из самых рекламируемых книжных сервисов, ну! Литрес, я в огорчении и недоумении. Допустим, читать всю книгу они не обязаны были, но хоть бы в аннотацию заглянули, в самом деле…

Короче, книга не про Африку вовсе, но с какой-то регулярностью кто-нибудь да непременно ошибется. Даже не пытаюсь уже гадать, почему так. Если кто знает эту тайну – раскройте что ли, может быть пойму, хотя неточно.