Про реанимацию кардиологии, вторая часть

Сперва предупреждение. Меня тут уже дважды поймали в предыдущем посте, мол, не указал тот или иной момент, обязательный в таковой ситуации, а я их просто забыл. Я ж пишу пост по воспоминаниям о тех событиях, а не стенограмму расшифровываю, потому могу что-то напутать или забыть, это не со зла, это из-за несовершенства человеческой памяти, будьте снисходительны, все мы время от времени забываем какие-нибудь мелочи.

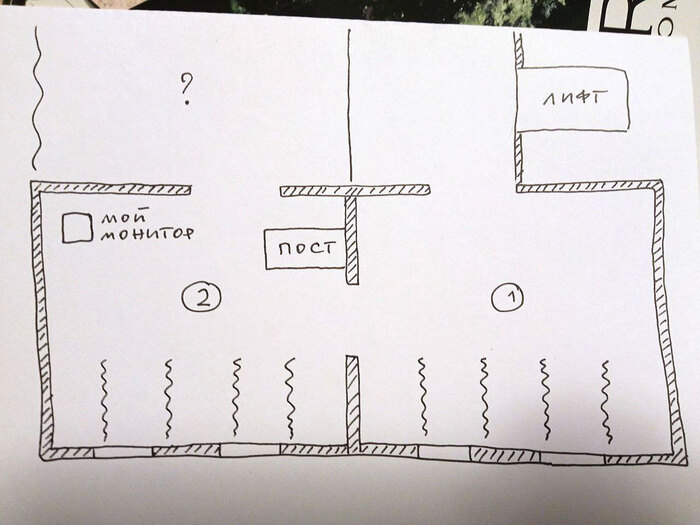

Итак, реанимационный зал. Вчера я забыл описать его обитателей. Вдоль стены коек было четыре штуки, места с седьмого по десятое, моё отдельное — одиннадцатое. Номер места пишется на обложке карточки, а под монитором крепится бумажка с именем, фамилией и номером отделения, куда вас потом переведут, мне досталось тринадцатое. Почему в этом зале мест было четыре штатных и одно дополнительное, а в соседнем, «женском» аж шесть — не в курсе, чудеса пространства-времени. Визуально оба помещения казались одинаковыми.

Седьмое место занимал мужичок весьма активный, видимо, он был после операции, потому в подгузниках, но активно садился на кровати, орудовал питьевой бутылкой и даже иногда задавал какие-нибудь вопросы персоналу. На восьмом месте с моего ракурса казалось, что не лежит никто, но, если присмотреться, лёгкое шевеление одеяла таки было заметно иногда. Кто-то маленький, совсем не приходящий в сознание, старичок или старушка. Девятую койку занимал сухонький дедок-аксакал. Я не упоминал ранее, кровати помимо всего прочего оснащены привязками — лентами ткани для привязывания рук и ног пациента. Конечности привязываются, если пациент буянит, или если в беспамятстве может сдёрнуть датчики или катетер. Вот дедулька этот был привязан, так как в полубессознательном состоянии постоянно стягивал кислородную маску с лица. Иногда он приходил в себя, и мог негромко отвечать медсёстрам на предмет того, что именно он хочет сейчас — пить, есть или ещё чего-то. Но большую часть времени он чуть более громким голосом бормотал что-то непонятное на своём родном языке, или просто был без сознания. Также на привязках был кто-то из соседнего зала. Мне казалось, что крики доносятся из третьего, который за постом медсестёр (и в котором я не был), но вполне возможно, что акустика играла шутку в кафельном пространстве, и на самом деле кричали в первом. Крики могли быть бессвязными, а могли быть конкретными мольбами отпустить, отвязать, с обещаниями, что связанная пациентка будет вести себя хорошо. Иногда медсёстры велись на эти мольбы, и через минут десять с громкой руганью снова вязали бунтарку. Мне трудно судить, точно ли это был один и тот же человек все разы, но из обрывков разговоров медперсонала можно было предположить, что речь таки об одной буйной бабульке, которая, будучи не в себе, вырывает катетер, ломает кровать и раздербанивает подушку. Потому и связана.

И вот тут мне в голову пришла интересная мысль. Нам не нравится, когда за нас решают, как нам лучше, такой подход резко осуждаем обычно. Но вот пример: человек не в себе, и для него объективно лучше ограничить его свободу, чтобы хотя бы кардиологию ему вылечить. А деменцией уж какой-нибудь другой специалист займётся. Опять же, другой полюс: дети. Взрослые явно должны решать за маленького ребёнка, как ему лучше, прислушиваясь в том числе и к его интересам, но в основном — опираясь таки на свой опыт, иначе ребёночек будет вечно есть конфеты вместо супа и перебегать дорогу на красный. С полюсами определились, а где граница? В каком возрасте и при каких условиях можно или нельзя решать за другого? На пикабу иногда мелькали истории про родителей и подростков, вот наказывать ребёнка в двенадцать лет за срач в комнате — нормально? А ругать за него же в шестнадцать? А осуждать за него же в восемнадцать? Нет, понятно, что искать работу для корзиначки, когда той корзинке к двадцати пяти — перебор, а посоветовать что-то касательно работы?

Есть у меня друг, мы с ним два года уже не общаемся. А всё потому, что он мне заявил, что раз он на десять лет старше, то имеет полное право указывать мне, как мне жить. И при этом грубо вмешался в нашу личную с женой ссору, из-за чего та ссора из обычных пяти минут продолжалась с полчаса. И вот с моей стороны, его вмешательство было абсолютно неприемлемым и только усугубило ситуацию, превратив мелкую рядовую словесную ссору в затяжной конфликт, а вот он посчитал, что обязан вмешаться потому что он лучше знает.

Единственный ответ, который мне пока приходит в голову: право вмешиваться определяется занимаемой социальной ролью, если субъект играет роль защитника по отношению к объекту, то, вроде как, имеет право ограничивать свободу второго теми или иными мерами. Другой вопрос, как чётко определить, правомерно или нет занимается та или иная роль участниками.

Но мы отвлеклись. Четвёртым обитателем на десятом месте был Андрей Борисыч. Андрей Борисыч находился в реанимации уже четвёртый день, и в воскресенье днём ему как раз поставили стент. И Андрей Борисыч под вечер словил таки те осложнения, которые маловероятны, но таки вероятны — стент спровоцировал тромб. Сперва он вежливо жаловался на боль в руке, примерно полчаса медсёстры от него отмахивались. Потом он стал более настойчив, вызванный дежурный врач увидел, что рука краснеет, отекает и горячая. Далее могу путать порядок событий, но мне помнится, что был вызван дежурный хирург, молодой врач, тот прикатил телегу аппарата УЗИ и пытался просканировать руку. В процессе набигали новые и новые люди в медицинской форме, образовывая небольшую толпу вокруг кушетки Андрея Борисыча. Наконец, подошла та самая дама, которая этим аппаратом УЗИ заведовала. Молодой хирург попытался ретироваться, вручив сканер женщине-УЗИсту, но та отказалась, мол, «ты его поймал, держишь, вот и держи». Фраза звучала примерно так, я не в курсе, о чём именно была речь, непосредственно о тромбе — но можно ли его поймать сканером УЗИ? Или я просто недослышал фразу.

В итоге, Андрею Борисычу дали какие-то препараты и велели потерпеть, мол, доктор уже едет, после чего разошлись и увезли аппарат УЗИ. Спустя примерно час за Андреем Борисычем пришли, и прямо на кушетке повезли куда-то. Он сидел в одеялах, опираясь на поднятую спинку кушетки, держался за поручни, и мне, почему-то, напоминал боярыню Морозову с одноимённой картины, но не решительную, как там, а с растерянным взглядом, скользящим из стороны в сторону. Вернули его уже после выключения света. Собственно, суетой вокруг Андрея Борисыча и объясняется, почему мне так поздно принесли капельницу, и я смог читать аж до полуночи. Забегая вперёд, скажу, что следующие пару дней всё у него было хорошо, рука не беспокоила больше, хирурги чётко сделали своё дело.

А утро началось внезапно. В четыре часа, без объявления войны, как немцы, медсёстры включили свет и принялись у всех брать дежурную порцию крови из катетера. Больные щурились, ворочались, но кровь сдавали, куда деваться. Я вернулся к книжке. В восемь часов принесли завтрак — мне не предлагали, ибо я на очереди на операцию. Где-то между забором крови и завтраком меняли утки, проверяли воду, выдавали таблетки. У таблеток, выданных с медицинской перчатки, отвратительный привкус дезинфицирующего средства. Почему нельзя было высыпать их в ладошку пациента прямо из кюветки — я не в курсе.

И вот — веха! — за мной приехали. Что-то около десяти утра, точно время не помню, почти сразу после обхода (во время которого я таки незаметно попросил медсестру Дашу выкинуть шприц с остатками болтушки). Обход, кстати, выполнялся, насколько я понял, дежурным врачом и заведующими отделений, небольшой толпой они обходили кушетки, кратко обсуждая пациентов: «А вот тут у нас Андрей Борисыч, — Ооо, ну его-то мы уже все знаем!»

И вот когда эта делегация ушла, пришли за мной. Сначала медсестра отключила меня от монитора, сняла манжету, утка, висевшая на поручне, была переставлена в уголок, и меня прямо на моей каталке покатили к выходу. Санитарка, которой поручили сей нелёгкий труд, попросила свою товарку помочь, ибо тяжеловато было одной. Я думал, что меня повезут в какое-то соседнее помещение-операционную, но нет, меня повезли в лифт. Мы ехали спокойнее, чем накануне, мирно катясь по коридорам. В какой-то момент навстречу стали попадаться явно посторонние люди в «гражданской» одежде, а в середине пути мы и вовсе выкатились в холл у главного входа, полный пенсионеров, взрослых и подростков, пришедших навестить своих родственников. И через всё это великолепие свободных граждан ехал я на кушетке, головой вперёд, кутаясь в одеяло. Люди глазели с любопытством, на их взгляды я отвечал своим, мол, да, такие дела, еду вот оттуда сюда, а под одеялом у меня белый смокинг и лаковые штиблеты. Потому господа, если вы оказались в больнице по каким-то мимолётным делам, и мимо вас везут кого-то на каталке — не пяльтесь, пожалуйста, ваши взгляды прекрасно заметны, неприятны и неприличны по этикету. Человек на каталке и так уже последнюю гордость отбросил, пожалейте его босую задницу.

С начала обхода, а значит, с момента, когда я распрощался со шприцем с болтушкой, прошло больше часа, и нос мой с каждой минутой дышал хуже и хуже. Мы приехали в отделение радиологии, в коридорчике которого висели красивые снимки — коллажи из снимков КТ и пейзажей, выполненные прямо на рентгеновской плёнке и вставленные в стенды с подсветкой, в которых они висят в сериальчиках про докторов. Меня провезли мимо припаркованной каталки с женщиной, видимо, находящейся под общим наркозом, чуть подождали, и вкатили в зал.

Посередине зала стоял большой стол, кушетку поддомкратили чуть вверх, чтобы она стала вровень со столом, и предложили мне перебраться на него, отобрав предварительно одеяло. Сверху прикрыли простынёй из нетканого полотна, сбоку подняли ограничивающий бортик, а низ тела, до пояса, накрыли свинцовым фартуком. Подключили кардиомонитор.

Тут опять небольшая справка. КТ, в отличие от МРТ, по сути своей — съёмка пациента посредством рентгеновской установки. Но гораздо менее мощной, чем те, на которых мы с вами сдавали флюорографию в девяностых. Во-первых, там использовались кассеты с плёнкой, а в современных аппаратах используются электронные кассеты с рентгеночувствительной матрицей, передающей данные о снимке сразу в компьютер, но конструкция в целом та же: с одной стороны от больного рентгеновский излучатель, с другой — та самая кассета, рентгеновские лучи проходят сквозь тело, формируя на матрице кассеты отпечаток, множество снимков позволяют даже построить 3D-картину. Если вы были в хорошей платной стоматологической клинике и делали панорамный снимок зубов, вы в курсе. Во-вторых, она сильно чувствительнее.

Ну и вот тут та же история, только горизонтально и больше. Над столом, подвешенная на системе рычагов, парит вокруг пациента кассета-экран, где-то под столом перемещается рентгеновский излучатель, врач может повернуть всё это хозяйство так, чтобы получить на экране нужный ракурс, и иногда экран пролетает в опасной близости от пациента, вон, в комментариях к прошлому посту @GreenS даже написал, что ему в своё время таки заехали им по голове. Мне повезло, экран только попугал.

Тем временем, врачи, собравшиеся вокруг, задают вопросы о том, нет ли аллергии на лекарства, особенно йод, и когда пациент ел в последний раз. Я в последний раз ел в обед предыдущего дня, это надо знать для понимания, надо ли беспокоиться о возможных рвотных массах. А аллергия на йод может сработать при введении контраста — он как раз на йодистых соединениях сделан. На левую руку надевают манжету манометра, и она каждые несколько минут надувается, снимая показания давления. К катетеру на левой руке что-то подключают — понятия не имею, что. Руки просят держать вдоль туловища, повернуть ладонями вверх и так держать. Правую руку, кажется, фиксируют, смазывают, видимо, обеззараживая операционное поле, и что-то болючее вкалывают в запястье с тыльной стороны. В нос вставляют носовой катетер. Тут я предупредил врачей, что он почти что бесполезен, ибо нос не дышит вообще, врачи уверенно подтвердили получение информации.

Далее, хирург инструктирует, рассказывая, что будет делать. Операция проходит без общего наркоза, сначала через прокол в артерии правой руки вводят инструмент, зонд или щуп — не знаю, как его правильно назвать, подводят к коронарным артериям и вводят контраст. После этого начинает летать туда-сюда та самая планшетка-экран, врач осматривает сердце пациента, оценивая масштаб трагедии. Меня оперировал молодой хирург, я видел только глаза между шапочкой и маской, но по тембру голоса он мне напоминал актёра Бижоева из «ДаёшьМолодёжи», а «за кадром» его консультировал более опытный коллега. Не в курсе, что это было, типа экзамена или просто помощь и контроль старшего наставника, но действия врачей были уверенными, волнения или напряжения не чувствовалось и я полностью доверял им (несмотря на общую суровость и сухость эскулапов — замечание специально для @gebefrenik). Совсем «за углом» ещё находились женщины, видимо, медсёстры, к которым хирурги обращались с вопросами, мол, есть ли такой-то инструмент в наличии или сякой-то, весёлые, судя по голосам, дамы. Чувствовалось, что команде комфортно работать в таком составе. Перед началом введения зонда врач предупреждает, что нельзя глубоко дышать, что на фоне моего заложенного носа вообще некомфортно. Уже позже я сообразил дышать диафрагмой, почти не двигая грудной клеткой, так стало значительно легче.

После исследования моего внутреннего мира, хирург снова обратился ко мне: «igles Такойтович, у вас полностью забиты два коронарных сосуда, мы сейчас попробуем поставить вам стент». Я смог лишь что-то хрипло каркнуть пересохшей глоткой в знак согласия. Очень хорошо, что попробуют, лишь бы получилось. Головой я не вертел, чтобы не мешать ходу операции, просто лежал на спине и смотрел в светло-серый потолок. И вот в такой момент весь мир фактически сжимается до этого потолка, голосов сбоку и ощущений в правой руке.

А они — те ещё ощущения. Когда-то в детстве я случайно посмотрел американский фильм ужасов про огородное пугало, которое ожило и гонялось за жертвами по кукурузным полям. И вот когда оно кого-то ловило, то протыкало его ветками, из которых состояло, и те прорастали в жилах у бедных жертв. От ощущение было такое-же, как будто по артерии двигается что-то вроде ребристого шланга от душа, чудовищно распирая её. Хорошо, что таковое ощущение было только при проходе инструмента туда или обратно, при самих манипуляциях было спокойнее. Кстати, при вводе контраста в этот раз было ощущение холода в груди, а когда мне за три дня до этого делали ангиографию аорты, наоборот, разливалось тепло вдоль всего тела от вытянутых вверх рук до паха.

Время тянется медленно и тягуче, врачи то что-то делают с рукой, то отходят от стола, то советуются, то молча ожидают инструмент, мир собран до поля зрения, съёжился до серого потолка, и всякие мысли могут начать лезть в голову. И вот тут самое время для молитвы, очень хочется попросить кого-то большого и всемогущего, чтобы всё прошло хорошо. И при всём при этом, уверенность в профессионализме врачей, доверие к ним, очень помогает. Слушая, как они деловито и спокойно обсуждают, каким именно баллоном делать пластику, этим или лучше вон там, тут же загиб сосуда, проникаешься пониманием, что ты в надёжных руках. И не хочется волноваться, и нет нужды паниковать, а значит, и дышишь ты ровно, спокойно...

«Я же говорил вам, не дышать глубоко!» — вдруг слышится окрик хирурга. Вот чёрт, забылся, горло пересохло, запершило, вот и вдохнул глубже обычного. Собираешься с мыслями, снова переходя на дыхание диафрагмой, оперируешься дальше.

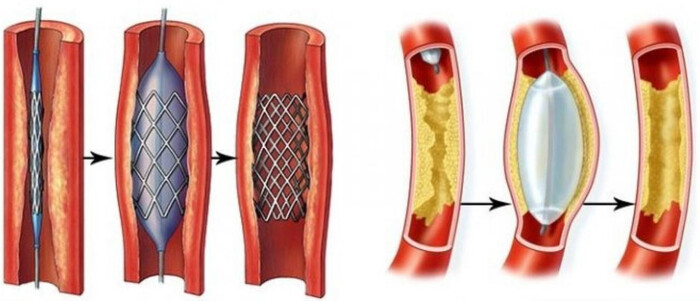

Ещё одна справка. Что такое балонная ангиопластика. В суженный участок сосуда вводят этакий шарик бочкообразного вида, в сдутом состоянии, и потом надувают, распирая сосуд, пока его внутренний диаметр не станет приемлемым. А чтобы сосуд не скукожился обратно, на внешнюю поверхность шарика прикрепляют такую трубку из сеточки, сделанную из нержавейки, титана или, реже, пластика. Поверхность сеточки может быть покрыта лекарственным препаратом для снижения риска образования тромбов. И вот эта сеточка впечатывается, врезается в эпителий (выстилку) сосуда, армируя его, не давая сомкнуться обратно. И, естественно, повреждая этот самый эпителий, с вероятностью вызова кровотечений и образования тромба, что, собственно, и словил Андрей Борисыч. Потому после установки стента назначают соответствующие разжижающие препараты, курсом до года, что, конечно, косвенно скажется и на других моментах тромбообразования, то есть, кровь в ранах останавливаться будет медленнее, например.

И баллонов этих, как и стентов, насколько я понимаю, есть великое множество по формам и размерам. После установки стента баллон сдувается и выводится обратно.

Со временем стент обрастает эпителием, и становится частью вас: часть команды — часть корабля.

...Долго ли, коротко ли, хирурги подобрали нужные баллон и стент, установили и вывели всё лишнее наружу. Хирург рассказал, что был установлен один стент, установлен успешно, и месяца через два, эээ, а лучше весной мне следует прийти для проведения ЭхоКГ под нагрузкой, по результатам которого будет понятно, надо ли мне ставить второй стент. «Но вы же говорили, что забиты два сосуда», — вспомнил я. «Я говорил, что один», — безапеляционно парировал хирург. Ну, один так один, я помнил другое, но что я, буду спорить с врачом, что ли? Решили в процессе, что второй пока не нужен — ну и отлично, им виднее.

Мне замотали правую руку, хирург рассказал, что поскольку операция велась через прокол артерии, наложена давящая повязка, рука может отекать, краснеть, немного болеть — это не страшно. Вот если рука станет сильно горячей или наоборот, холодной, или будет сильно отекать, как боксёрская перчатка, или если повязка станет пропитываться кровью — надо немедленно сообщать медсёстрам. Ну окей, надо так надо. Меня освободили от всех укрывалищ, проводов и катетеров, сбоку к столу подкатили мою каталку, опустили бортик операционного стола, и я перелез под своё одеяло.

«Подождёте немного в коридорчике, за вами придут», — да уж куда я денусь. Меня припарковали на место той женщины и оставили любоваться картинами на рентгеновской плёнке.

Спустя некоторое время за мной вернулись те же две женщины, что и доставили меня сюда, и повлекли моё колёсное ложе обратно во вторую реанимацию. По пути мы проезжали мимо аптечного киоска, и как же громко звали меня оттуда сосудосуживающие капли! Но я ничего не мог предпринять, я судорожно соображал, как бы я мог попросить санитарных женщин (а у одной из них с собой была банковская карта!) купить мне капли в долг, но никак не мог придумать схему возврата долга. Напоследок мелькнула отчаянная мысль: проезжая мимо, просто возопить, мол, люди добрые, кому не жалко, подайте на капли, а лучше — купите, но я отогнал её прочь, как недостойную. Так и приехал в палату, достойно, но страдая.

Когда меня ввозили с коридора, навстречу провезли каталку с чёрным пластиковым мешком откуда-то с первого помещения.

А в палате меня ожидал сюрприз. Номер семь куда-то переехал (нет, в мешке был явно не он), и теперь номером семь стал я! Кровать перезаправили, протерев матрас, мне выдали новую подушку, а одеяло, кажется, оставили то же, но тут я могу ошибаться. О, как же мягок матрас специальной кушетки после жёсткого дерматина каталки! Прям отдельное удовольствие испытал от комфорта и удобства. Немного побаловался с кнопками управления наклоном изголовья, и продолжил читать «Мать» Горького. Её мне выдали перед операцией, потому как детектив я прочитал где-то к семи утра. И чтоб два раза не вставать — притащили чуть позже ещё Чехова, но до него я не дошёл, переходить с «Матери» не стал, уж больно книжка была замызганная и запачканная.

Одна из медсестёр приветствовала меня вопросом: «Сколько? Два?» — «Один», — ответил я. «Ну, значит, потом за вторым придёшь», — по-доброму усмехнулась она. Я подтвердил, что да, хирург примерно так и сказал.

Принесли обед. Котлетки из филе булки и, кажется, гарнир из варёной морковки с картошкой. Какой-то суп, не вспомню точно, какой. И компот. Тарелки, традиционно для наших больниц, были разнообразные, словно оставленные на память при выписке прошлыми постояльцами. Эта вот нищета — с миру по нитке на чашки-тарелки — жутко контрастировала с технологичными кроватями, мониторами и операционными столами, какая-то смесь двух миров, в одном из которых — советская каталка, в другом — летающая вокруг тебя рентгеновская планшетка.

После обеда одна из юных девочек-медсестёр вбежала из коридора и кинулась к старшей сестре: «Там тааакого жгучего дагестанца везут!»

На бывшей моей каталке под бывший мой одиннадцатый монитор ввезли мужчину, как потом выяснилось, тридцати лет, с бородой, но короткой, и вовсе не смуглого, со светлой кожей и рыже-русыми волосами. Говорил новичок не с акцентом, а с таким лёгким говорком, у кого есть такие знакомые — те поймут, о чём речь.

Новоприбывшего раздели, познакомили с уткой, подключили к аппаратуре и оставили ждать. Из разговоров новичка с сёстрами стало понятно, что он — боец ЧВК (нет, не «Вагнера»), находится в отпуске, и почему-то стал падать в обмороки с признаками стенокардии, поэтому вот, приехал сдаваться, а проблемы начались после ранения. И как-то быстро его увезли на коронографию — часа три всего прошло с поступления, наверное, я аж позавидовал. Ну, оно понятно, поступал днём, а не глубоким вечером, как я. Его возвращение та же сестра приветствовала тем же весёлым вопросом: «Сколько?» — Он её не понял. Та пояснила, что вопрос о стентах, тот сказал, мол, не знает, видимо, нисколько. Я пояснил со своего места, что таки да, если не сказали — то нисколько. «Тоже после ранения?» — Решил завязать разговор он. Не, я просто из дома.

В какой-то момент я подкараулил старшую медсестру, Снежану, которую её коллеги звали то Снежей, то Снегом, то ещё как-то, и взмолился, мол, нос не дышит совсем, после операции — вообще вилы, сил моих больше нет терпеть, не оставьте сиротами. Снежана задумалась на мгновение и ушла, чтобы вернуться со шприцем, на этот раз наполненным нафтизином. Но почему-то тоже жирным на ощупь, как будто замешанным на масле. Помогал прям чудесно! С маленькой капельки в течение пяти минут прочищал ноздрю, принося в организм порывы свежего воздуха. Насколько воздух может быть свеж в реанимации.

Принесли ужин. Тоже что-то невразумительно-полезное, из варёного, парёного и несолёного, как и в обед. Новый сосед с печалью комментировал, что вот де только утром в одном из фастфуд-ресторанов ел отличных креветок в панировке, а врачи ему при поступлении: «Вы что! Вам же нельзя!!» — «А я разве знал, что нельзя? У меня до этого никаких таких проблем не было», — смеялся он.

Вторым вечером свет отключили раньше, в десять, пришлось спать.

Второе утро началось так же, как и первое, в четыре утра с забора крови. Но на этот раз у меня уже не получалось не спать, строчки книги расплывались, запасы бодрости в организме иссякали. Я проваливался в сон, чтобы через полчаса-час быть разбуженным снова то на приём таблеток, то на обход, то на завтрак. Перед обходом пришли санитарки со сменой белья. У кого простыни и наволочки пожелтели от пота, меняли. Меня попросили встать рядом с кушеткой и постоять, пока меняется простыня — ну, что поделать, постою, прижимая одеяло к груди, не в первый раз. Порадовался, что можно нормально перевернуть одеяло, ибо одна его сторона уже была основательно увлажнена потом. «Ложитесь... А вот одеяло мы перевернём», — чтобы не менять пододеяльник, санитарка хитро перевернула одеяло той же несвежей стороной вниз, внутрь, выставив наружу чистую. Да ё-моё!.. Ладно, кто я такой, чтобы перечить... В условиях реанимации учишься радоваться уже таким мелочам, как свежая простыня и наволочка.

Время шло, подходил час обеда, а за нами всё не приходили и не приходили с отделения.

Начало обеда я проспал, проснулся, когда уже вовсю разносили тарелки с супом. В этот день было как-то особенно много юных дев и аналогичных юношей, видимо, первый курс меда на практике, штук пять, они так и сновали, кто с тарелками, кто со шваброй. И почему-то мимо меня. Уже все обитатели нашего помещения были с тарелками, кто мог — питался сам, кто не мог — принимал пищу с ложечки при помощи медсестёр постарше и поопытнее, один я сидел и недоумённо озирался.

«А ты чего не ешь?» — Спросил боец, наворачивая что-то картофельное из тарелки. «А мне не предлагают», — пробурчал я. Боец со смехом подозвал пробегающую мимо него девчонку, махнул рукой в мою сторону, что-то проговорив, и девчонка, выпучив глазищи, побежала в сторону коридора, где на столе стояли кастрюли с обедом. Спустя пару минут мне принесли картофельный суп-пюре, довольно густой и можно даже сказать, что вкусный. Потом второе. Но если у всех второе было в виде гречки, мне принесли что-то смешанное, явно в тарелку с картофельным супом просто бахнули этот самый гарнир. И котлетку из филе булки, разумеется. От второго я воздержался, ибо воображение так и рисовало, как мне просто смешали чьи-то объедки-недоедки. Я составил тарелки одна в другую, и сидел, держа в левой руке, собственно, тарелки, а в правой — стакан с компотом, аки скипетр и державу, в ожидании, чтобы практиканты забрали посуду из царственных рук. И вот тут — Аллилуйя! — за мной пришли с отделения. Сначала медсестра спросила, igles ли я, потом предложила сесть в кресло-каталку. «Примите сперва мои регалии», — сказал я, протягивая посуду.

Освободившись от лишнего, я, уже привычно не стесняясь наготы, восстал со своего скорбного (хоть и удобного) ложа, и сел в кресло-каталку. В кресле было постелено сложенное покрывало так, что сев, я мог укутаться в него. Но оно лежало неудобно, и укутаться я смог только снизу и по низ груди, оставляя плечи без плаща. И — чёрт побери! — кресло опять было без подставок под ноги!

Пришли новые санитары — на этот раз, два кавказских юноши, эти были прям заметно кавказские, чернявые, с акцентом, из их разговора между собой я понял, что они санитарят и параллельно учатся в меде. Мой провожатый хотел было мне помочь укутаться более основательно, но для этого потребовалось бы вставать, раскрываться, потом заново накидывать покрывало, а я уже устал работать в местном стриптизе, нулевой отклик от публики, так что махнул рукой, мол, не надо, единственное — удалось чуть выше накинуть покрывало на правое плечо. Второй юнош вёз в кресле пожилую мадам из первой половины нашего вертепа, судя по подслушанным разговорам, в этот день переводилось много кого, и парням предстояло сделать несколько ходок. Сперва мне выдали бумажку, висевшую ранее на моём мониторе. Как табличка в руках: везут такого-то сякого-то, любуйтесь, потом, видимо, как ответственному пациенту, выдали стопку личных дел, поверх которой я бумажку и водрузил. Ну что ж, в путь. В этот раз я ощущал себя скорее патрицием в колеснице, ибо покрывало неуловимо напоминало тогу с античных статуй. Только вот скакун мой был запряжён сзади колесницы, а не спереди, ну, ничего страшного. Мы снова понеслись по коридорам, как в первый вечер, приходилось то поджимать ноги под кресло, когда мы парковались в лифте поплотнее, то вытягивать их вперёд, чтобы под креслом их не зажевало в повороте передними колёсами. Наши рысаки влекли нас со всех ног, ветер свистел ушах, а бабульку второй санитар вёз аж на задних колёсах для пущей маневренности. Кажется, ей это нравилось.

Спустя два лифта и бесчисленное количество коридоров нас таки доставили на отделение, отобрали у меня стопку дел, а саму мою патрицианскую тушку выгрузили аж в отдельной палате. Маленький квадратный тамбур — налево дверь в санузел, прямо — в саму палату. По правую руку — кровать и тумбочка, по левую — стол, холодильник и телевизор, прям как в постсоветской гостинице на две-три звезды, вот только по стенам проложены кислородные магистрали. Правда, потом выяснилось, что, останься я там на подольше, меня бы перевели в обычную палату на 4-6 мест. Я снова остался наг и бос, но уже в уединённой келье, с покрывалом, да ещё и кровать расстелена, можно залезть под одеяло и ждать там сестру-хозяйку с моими вещами, аки крокодил на водопое.

Но нет, я решил, что раз не планирую оставаться, то и мять постель не буду — пригодиться кому другому. Вместо этого я подпоясал чресла покрывалом, соорудив нечто вроде килта, и, аки отважный шотландский горец, ринулся наружу на поиски врача. Босиком, что неудобно, но что поделать, из Боткина, например, выписывали строго до трёх, время как раз к трём и шло, и я боялся не успеть — вдруг тут такие же правила.

Снаружи мне попалась медсестра на скамеечке: «Вы что-то ищете?» Я пояснил, что мне нужен мой лечащий врач, она заверила меня, то он обязательно зайдёт ко мне сразу, как только освободится.

Минут через пятнадцать сестра-хозяйка принесла мои вещи: одежду, рюкзак и куртку. Куртка у меня тяжёлая, косуха из натуральной толстой кожи, медсестра тащила всё это, отдуваясь, охая от тяжести, как, впрочем, почти все служители гардероба. Извините, я не нарочно.

Ура, я наконец смог одеться! Это вот прям отдельный вид счастья, когда ты можешь надеть свои трусы, обретая тем самым снова какую-то часть самоуважения, что ли, самоощущения себя не как тушки в реанимации, но как какого-никакого, а гражданина.

Далее скомкано — заканчивается количество дозволенных символов.

Пришёл врач, заведующий отделением, Олег Сергеевич. Очень внимательно выслушал, с ним мы обсудили дальнейшую стратегию лечения и необходимость явиться мне к нему в январе для ЭхоКГ. Оставил крайне положительное впечатление о себе, как о профессионале в первую очередь. Дождались второго пришествия сестры-хозяйки уже с ценными вещами по описи, паспорт был нужен для заполнения бумаг, подписали всё, что нужно. Далее я ещё немного подождал дооформления выпускных документов медсестрой, нервно меряя шагами палату — залежался за прошедшие два дня. И вырвался на волю — не без труда, ибо лифт один и маленький, этажей восемь, а все норовят нажимать сразу обе кнопки, и вверх, и вниз.

А там уже была свобода и главное — жена! Приехавшая из дома специально, чтобы забрать меня.

На этом всё, будьте здоровы и не попадайте в реанимацию.